作者:Eric Yang|FedMSB金融学院研究员

一、引言

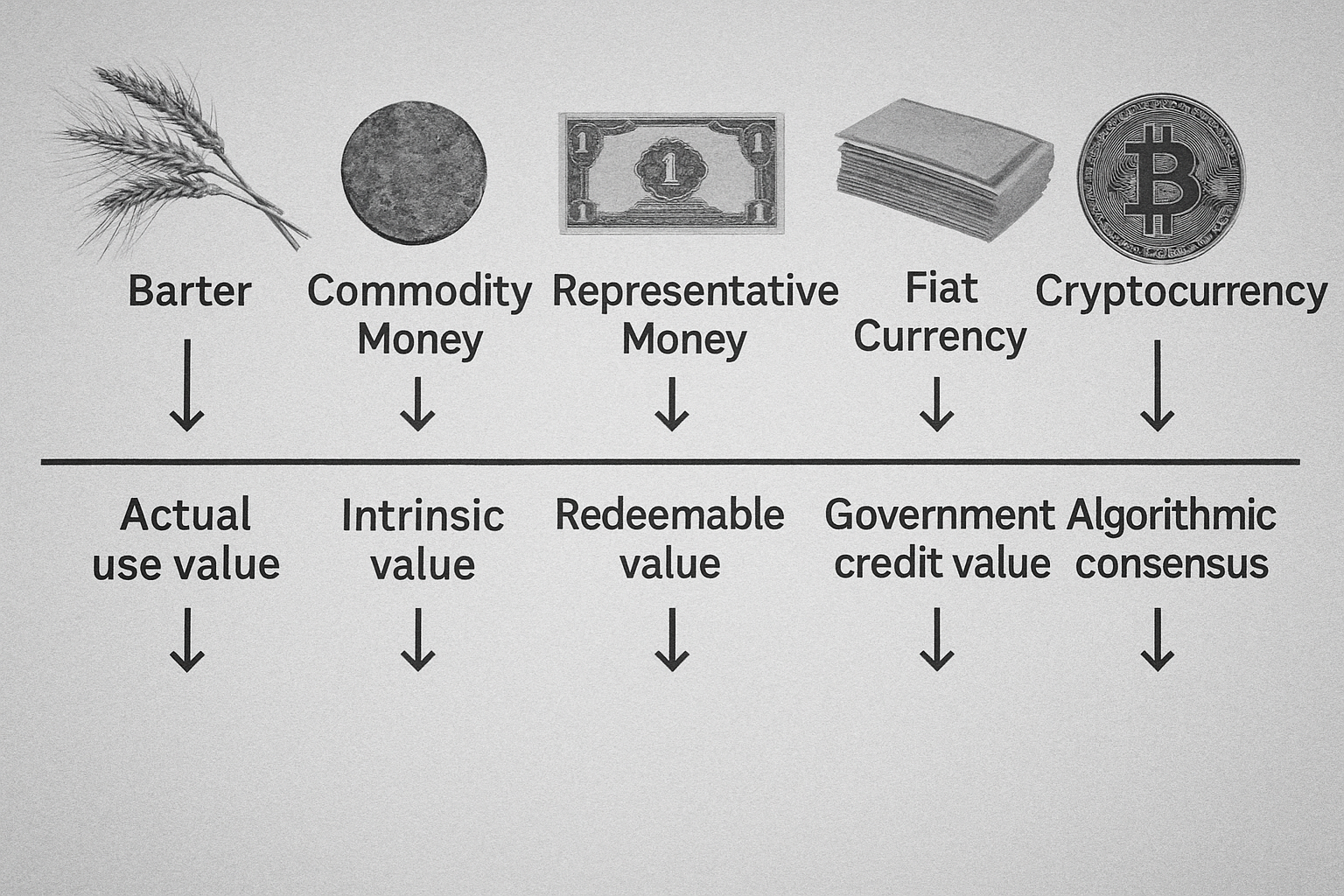

货币不仅是交易的媒介,更是人类社会经济组织和信任体系的重要载体。传统货币史研究多聚焦于货币的物理形态变迁,或局限于货币政策与金融主权的探讨,较少系统梳理货币演进过程中的形态与价值基础的双重演化逻辑。事实上,货币的发展不仅是载体的不断抽象化,更是价值支撑的持续去中心化。本文旨在通过双轨视角,重新解析货币历史的本质路径,厘清其物理演进与信任逻辑的内在耦合。

二、物理形态的演变:货币载体的抽象化路径

货币的物理形态,经历了从有形到无形的长周期演变,其核心趋势是逐步脱离实物载体,趋向抽象化与数字化。

1. 物物交换(Barter)

形态:实物商品直接交换

局限:交易效率低,必须实现双重需求匹配

2. 商品货币(Commodity Money)

形态:黄金、白银、贝壳、盐等具有内在价值的稀缺商品

优势:价值天然稳定,部分可储值

3. 代表性货币(Representative Money)

形态:纸币代表实物(通常是黄金、白银),可兑换

功能:提高交易便利性,仍依赖实物信用

4. 法币 / 信用货币(Fiat Currency)

形态:纸币、硬币及电子账户记录

特征:完全脱离实物支撑,基于政府信用发行

5. 加密货币(Cryptocurrency)

形态:去中心化的数字资产,依托区块链技术

趋势:无实体形态,数字化、去中心化、匿名性增强

演进路径:

物物交换 → 商品货币 → 代表性货币 → 法币 → 加密货币

三、价值支撑逻辑的演变:货币信任基础的去中心化趋势

货币的价值支撑逻辑,历经从实物依赖到政府信用,再到去中心化共识的质变。其核心趋势是从集中式权威向技术共识的迁移。

1. 实际使用价值(物物交换)

货物本身具有使用价值,交易基于直接需求匹配。

2. 内在商品价值(商品货币)

货币本身即为价值载体,如黄金、白银,脱离货币体系仍具价值。

3. 可兑换价值(代表性货币)

货币作为价值凭证,其价值由可兑换的实物储备保障。

4. 政府信用价值(法币)

货币价值完全依赖政府信用,法律赋予其法偿地位,社会信任成为核心。

5. 算法共识价值(加密货币)

货币价值基于区块链技术与去中心化网络的算法共识,信任从政府转向技术社群。

演进路径:

实际使用价值 → 内在商品价值 → 可兑换价值 → 政府信用价值 → 算法共识价值

四、双轨并行的货币演进模型

货币历史并非单一线性过程,而是物理形态与价值支撑两条路径交错演进的结果:

| 阶段 | 物理形态 | 价值支撑逻辑 |

| 物物交换 | 实物商品 | 实际使用价值 |

| 商品货币 | 贵金属、稀缺物品 | 内在商品价值 |

| 代表性货币 | 纸币代表实物储备 | 可兑换价值 |

| 法币(信用货币) | 纸币、电子账户 | 政府信用价值 |

| 加密货币 | 数字化加密资产 | 算法共识价值 |

本质趋势总结:

物理形态: 从实物到抽象,从纸币到代码,持续去物质化。

价值支撑: 从实用价值到政府信用,最终走向去中心化的共识价值。

五、结论

货币的历史,不只是技术与支付工具的更迭,更是人类对价值承载方式与信任机制的持续重构。物理形态的抽象化使货币日趋便捷与高效,价值支撑的去中心化则不断挑战传统主权信用的垄断地位。

加密货币的兴起标志着货币体系迈入算法共识主导的新阶段,但其法律地位、价格稳定性与全球治理仍处于剧烈争议与演化中。未来,货币或将呈现多形态并存、信用结构分层、技术与政策双轮驱动的复杂格局。

货币的双轨演进,既是经济制度的缩影,也是社会信任的历史。

——版权声明 :本文由 ChineseFin.com 首家发布,转载请注明出处与作者。