记者:唐彼得|发自纽约曼哈顿

【中文金融网 2025年6月22日】在全球支付秩序重塑与数字货币竞逐加剧的当下,中美两国在2025年6月下旬几乎同步迈出关键步骤。美国推动联邦立法设立稳定币监管框架;中国则通过跨境清算系统对接,实现数字人民币与港元的实时结算。尽管制度逻辑与执行路径各异,两国行动均直指数字时代货币主权的延伸与支付基础设施的重塑。

美国《GENIUS Act》:联邦框架下的稳定币治理工程

由参议员Cynthia Lummis与Kirsten Gillibrand共同推动的《GENIUS Act》(Guaranteeing the Essential Nature and Integrity of the U.S. Dollar Act)已于本月正式进入联邦立法流程。该法案被广泛视为美国监管稳定币的“统一底线”。

核心条款明确要求,任何发行锚定美元的稳定币机构,必须取得联邦许可资质,接受财政部与美联储的双重监管,同时满足100%高质量流动资产储备的要求。这些资产包括美国国债、联储准备金或现金等价物。此举旨在消除“影子美元”带来的金融不稳定隐患,并为合规稳定币创设制度通道,避免此前Meta式稳定币挑战主权货币地位的局面重演。

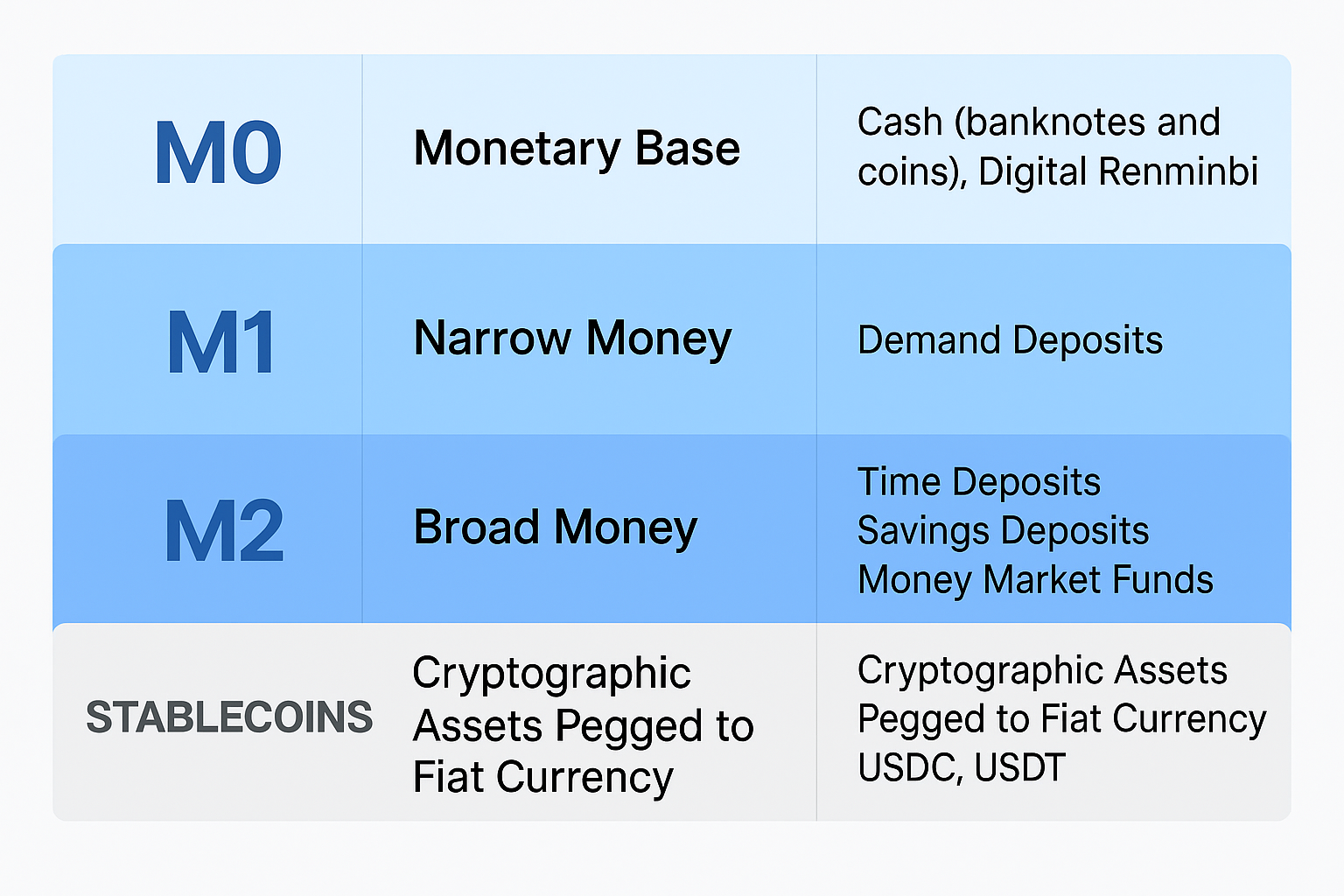

此法案还要求发行机构具备每日申赎能力、账务公开、独立审计机制,并接受反洗钱和客户识别等与银行同等级别的监管规范。根据现有条文,大多数稳定币(如USDC、PYUSD等)若继续以国债与短期基金为资产池,未来将可能被归类为广义货币M2项下,而非可随时动用的M1货币。

中国“跨境支付通”:数字人民币体系的外延实践

与此同时,中国人民银行与香港金融管理局于6月22日共同宣布启动“跨境支付通”项目,标志着数字人民币在跨境零售支付场景中的正式落地。该机制通过将大陆的网联清算平台(IBPS)与香港“转数快”(FPS)系统互联互通,实现人民币与港元之间的实时兑换与清算。

首阶段试点支持个人用户开展小额汇款、学费支付、医疗费用结算等日常场景,涵盖深圳与香港两个主要通勤及商务交互区域。官方数据显示,上线首日交易笔数已接近三万笔,平均到账时间低于15秒,支付体验与境内即付几乎无异。

与美国模式不同,中国此次跨境机制建设由央行主导,强调制度闭环与风险可控,特别是在反洗钱(AML)、数据合规与外汇监管等方面保留政策缓冲区。这也使数字人民币作为主权数字货币,首次具备了对外通用的支付入口与监管模型。

对比视角下的两种金融战略:制度内锚定 vs 私营主导整合

从战略设计来看,中国推动的是主权数字货币的跨境流通,其制度属性源自M0现金的数字映射,是国家信用的直接延伸。这类支付基础设施建设意图突破传统SWIFT与CHIPS网络,构建“数字人民币主导的支付地理”。

而美国则选择对私营稳定币进行制度接纳与规范,借此确保美元在全球加密资产市场中的核心锚定地位。《GENIUS Act》并未意图推行央行数字货币,而是通过合规框架强化私人美元资产在数字世界的清算权威。

两种路径反映出数字货币发展的两种范式:中国强调“制度主导+政策安全”,美国则倾向“市场创新+合规治理”。在实际效果上,一方构建自主流通系统,另一方稳定现有清算霸权。

稳定币的货币层级争议:不属于M0,也不稳定归于M1或M2

伴随《GENIUS Act》的推进,市场再度聚焦稳定币的货币统计归属问题。稳定币的“货币性”并不天然决定其层级,而依赖其支持资产性质与监管口径。

如果稳定币完全由银行活期存款或联储准备金支持,理论上可归入M1,即具备随时兑付的货币功能。但如其资产池由短期国债或货币市场基金构成,则更贴近M2层级的“准货币”概念,虽具高流动性,但不能等同于即时支付货币。

更复杂的是,由不同资产构成的复合型稳定币,其一部分可视为货币(如现金),另一部分更类似基金或票据,常被视作“影子货币”或处于M2以上的统计灰区。

美国此次立法未明确提出货币层级归属,仅强调“储备透明性”和“兑付安全性”,而非将稳定币纳入正式货币供应统计体系。这也意味着,稳定币作为“加密兑付凭证”,仍处于金融监管与货币统计之间的模糊地带。

结语:数字支付秩序的“东西竞合”时代开启

这既是一次制度模型的竞争,也是一场支付主权的再定义。从长远看,全球支付体系或将逐步迈入“多中心、多技术、双逻辑”的竞合格局。在这样的新秩序中,技术演进只是表层变量,真正影响资本流动路径与货币权力边界的,仍将是制度设计与政策哲学的深层碰撞。

——原文首发于ChineseFin,转载请注明出处与作者——